Markus Brechtken - Aufarbeitung des Nationalsozialismus: Ein Kompendium

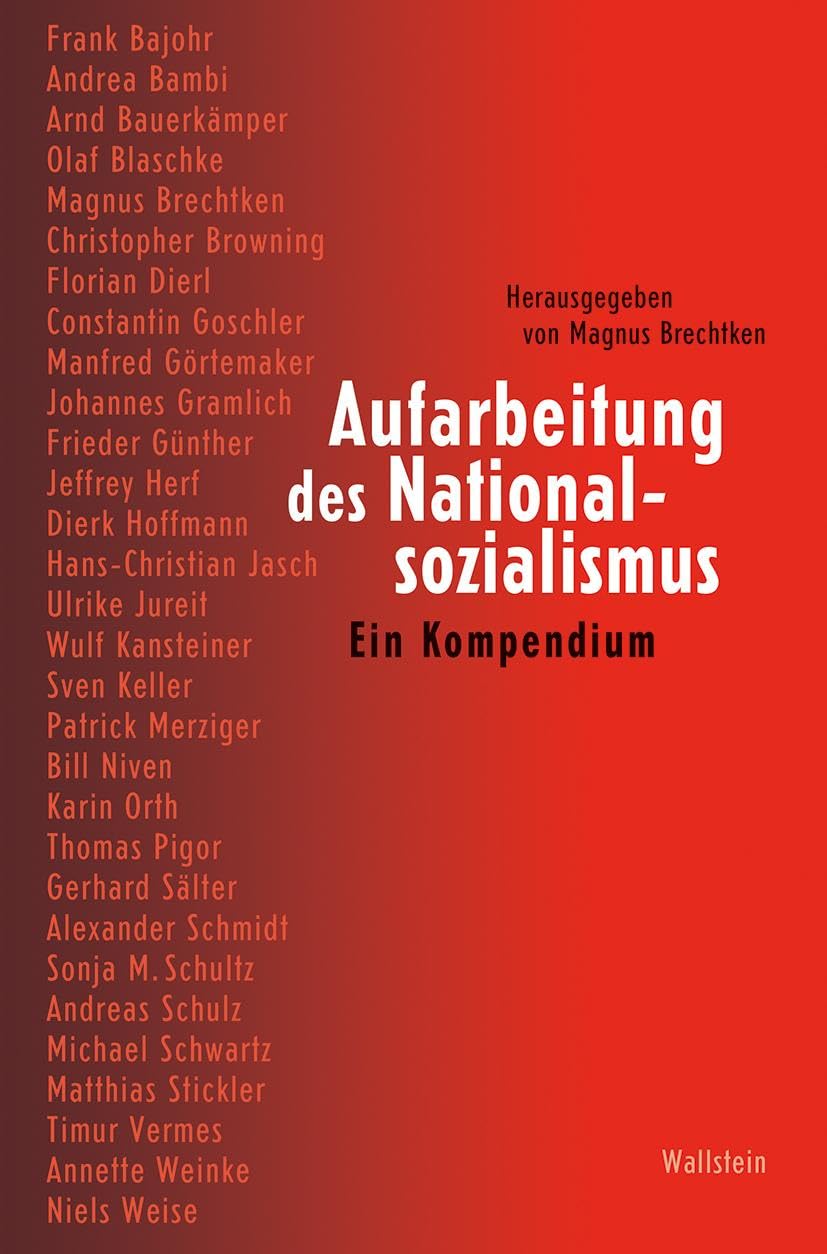

Die Aufarbeitung des Nationalsozialismus ist, wie bereits in Magnus Brechtkens Einleitung deutlich gesagt wird, ein Prozess, der niemals abgeschlossen sein wird. Die jüngsten Debatten um die Vergleichbarkeit des Holocaust etwa mit den Kolonialverbrechen oder die Forderung nach einem Schlussstrich und einem Ende der Aufarbeitung weisen von zwei Enden des politischen Spektrums auf die weiterhin bestehende Relevanz des Themas hin, die durch stets weitere historische Forschungsarbeit wie etwa die Auftragsarbeiten der Behörden (die, ihrerseits nicht unproblematisch, im Buch beleuchtet werden) untermauert wird. Doch nicht nur neue Erkenntnisse sollen im Zentrum des Bands stehen, sondern die Frage, wie der Holocaust rezipiert wird, sowohl in Deutschland als auch darüber hinaus. Zu diesem Zweck versammelt das "Kompendium" zahlreiche Aufsätze von Fachwissenschaftler*innen. So leitet Brechtken in den ersten Abschnitt, "Einführende Perspektiven", ein.

Die Aufarbeitung des Nationalsozialismus ist, wie bereits in Magnus Brechtkens Einleitung deutlich gesagt wird, ein Prozess, der niemals abgeschlossen sein wird. Die jüngsten Debatten um die Vergleichbarkeit des Holocaust etwa mit den Kolonialverbrechen oder die Forderung nach einem Schlussstrich und einem Ende der Aufarbeitung weisen von zwei Enden des politischen Spektrums auf die weiterhin bestehende Relevanz des Themas hin, die durch stets weitere historische Forschungsarbeit wie etwa die Auftragsarbeiten der Behörden (die, ihrerseits nicht unproblematisch, im Buch beleuchtet werden) untermauert wird. Doch nicht nur neue Erkenntnisse sollen im Zentrum des Bands stehen, sondern die Frage, wie der Holocaust rezipiert wird, sowohl in Deutschland als auch darüber hinaus. Zu diesem Zweck versammelt das "Kompendium" zahlreiche Aufsätze von Fachwissenschaftler*innen. So leitet Brechtken in den ersten Abschnitt, "Einführende Perspektiven", ein.

Im von Arnt Bauerkämpfer verfassten ersten Kapitel, "Transnationale Perspektiven der Aufarbeitung", legt der Autor dar, wie die deutsche Art der Aufarbeitung in anderen Ländern rezipiert wurde. Seine zentrale These ist, dass die deutsche Aufarbeitung ein Phänomen sui generis sei und nur bedingt als Vorbild tauge. Es bestehe die Gefahr, "Sühnestolz" zu entwickeln; zudem werde die deutsche Art gerne als Waffe für innen- und außenpolitische Konflikte gebraucht, etwa in Japan, wo sowohl die progressive Opposition als auch China versuchen, die konservative Leugnungspolitik anzugreifen, wenngleich aus unterschiedlichen Motiven.

Von Jeffrey Herf stammt das zweite Kapitel, "Die Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit in Deutschland seit 1945. Anfänge, Hauptmotive und Kritik an der Erinnerungspolitik des SED-Regimes und der radikalen Linken in Deutschland", das nicht nur einen kurzen Überblick in die sattsam bekannte Geschichte der westdeutschen Aufarbeitung von der Adenauer'schen Schlussstrichpolitik über die verschiedenen Prozesse und Willy Brandts Kniefall zu der Serie Holocaust und dem Historikerstreit zieht, sondern vor allem die DDR in den Blick nimmt. Herf arbeitet die außenpolitische Lage heraus, in der die DDR die sowjetische Politik der Unterstützung der arabischen Staaten enthusiastisch nachvollzog, und kombiniert diese mit der ideologischen Grundhaltung, den Faschismus durch die Zerstörung des Kapitalismus überwunden zu haben, den man weiterhin jüdisch dominiert sah, weswegen im Namen der Holocaust-Überwindung der bewaffnete Kampf gegen Israel keinen Widerspruch darstellte. Dieser aggressive Antisemitismus übertrug sich auch auf die westdeutsche radikale Linke, die spätestens ab den 1960er Jahren die Unterstützung der Israelfeinde aggressiv propagierte, mit dem blutigen Höhepunkt der Zusammenarbeit des RAF-Terrors mit dem der PLO.

Von Magnus Brechtken stammt dann wieder das dritte Kapitel, "Die Gründungswege des Instituts für Zeitgeschichte - eine Aktualisierung", das quasi eine geschichtswissenschaftliche Nabelschau betreibt und nachzeichnet, wie das Institut für Zeitgeschichte 1950 konkret für die Aufarbeitung gegen den Widerstand konservativer Historiker gegründet wurde. Besonders hervorzuheben ist hier Gerhard Ritter, der in dieser Zeit ja auch ein großer Gegner Fritz Fischers war und versuchte, die Schuld Deutschlands am Ersten Weltkrieg zu rehabilitieren. Aus heutiger Sicht kaum vorstellbar blockierte die Geschichtswissenschaft damals - und noch bis in die 1970er Jahre - die Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus, weswegen das Institut für Zeitgeschichte auch bei den Politologen unterkam.

Der zweite Abschnitt, "Verfolgung und Holocaust", beschäftigt sich mit der gegenständlichen historischen Forschung zum Thema.

Den Anfang macht in Kapitel 4, "Geschichte und Struktur des nationalsozialistischen KZ-Systems", Karin Orth, die nachzeichnet, wie die KZs sich vor allem ab 1936 planmäßig aus den "wilden Lagern" der Anfangszeit entwickelten und besonders von Himmler von der Justiz und Polizei abgeschottet wurden, um so einen eigenen bewaffneten Wachverband aufbauen zu können und die Lager dem normalen Strafvollzug komplett zu entfernen. Mit Kriegsbeginn eskalierte die Lagerstruktur dann; immer mehr Lager wurden erst an den Außengrenzen zur Sicherung, dann zur Verwahrung von verfolgten Zivilist*innen und Kriegsgefangenen aufgebaut. Hier begann dann auch das massenhafte Sterben; immer mehr Menschen in den Lagern waren Nicht-Deutsche. Auch die rassische Winkel-Einteilung begann hier. Ab 1941 folgte dann der Ausbau in Vernichtungslager; ab 1942 wurden die Häftlinge vermehrt (und reichlich ineffizient) für den Arbeitseinsatz herangezogen. In der Endphase des Krieges wurden die Lager aufgelöst und die Häftlinge auf Todesmärsche geschickt. Ich fand es instruktiv, wie viele Häftlinge auf diesen Todesmärschen umkamen - ein erklecklicher Anteil der insgesamt im Holocaust Ermordeten - und wie die Lagerstruktur dem üblichen Verlauf der NS-Institutionen folgte, mit einer Aufblähung des Apparats, die seine eigentlichen Ziele ad absurdum führte (der SS entglitt ab 1944 die Kontrolle über die Lager) und ein Ende in absolutem Chaos.

Die Entwicklung der Forschung am Gegenstand wird von Frank Bajohr in Kapitel 5, "Holocaustforschung - Entwicklungslinien in Deutschland seit 1945", aufgezeigt. Erst 1979, unter dem Eindruck der Fernsehserie "Holocaust", äußerte sich mit Martin Broszat ein prominenter deutscher Historiker, ohne jedoch die Holocaustforschung, die bis in die 1990er Jahre hinein ein merkwürdig vom internationalen Forschungsstand abgeschottetes Dasein fristete, damit auf einen angemessenen Stand bringen zu können. Vorherige Versuche waren weitgehend am Widerstand der historischen Zunft gescheitert. Interessanterweise war es die Rechtswissenschaft, die in den 1960er Jahren durch die Prozessvorbereitungen und die Arbeit in Ludwigsburg einen wesentlich besseren Kenntnisstand hatte als die Geschichtswissenschaft, die, in der veralteten Totalitarismustheorie gefangen, nicht in der Lage war, den Holocaust als singuläres, von der Endlösung getrenntes Phänomen zu betrachten. Das schlimmste Jahrzehnt aber waren die 1970er, in denen ein "zweites Verdrängen" stattfand - und praktisch keinerlei Holocaustforschung. Das änderte sich in den 1980er Jahren, bevor in den 1990er Jahren ein wahrer Boom der Holocaustforschung stattfand, der auch mit der Öffnung der Archive in Osteuropa und einer neuen Forschendengeneration zu tun hatte und zu einer Ausdifferenzierung der Positionen führte.

Das sechste Kapitel von Christopher Browning, "Die Entwicklung der Holocaustforschung. Eine amerikanische Perspektive", zeichnet die Entwicklung mit einer eigenen Schwerpunktsetzung noch einmal nach. Der Titel ist etwas irreführend, als dass es eher eine persönliche Perspektive Brownings als eine spezifisch amerikanische ist (im engen Sinne natürlich korrekt, aber...). Aber das ändert nichts daran, dass der Aufsatz ein guter Begleiter für den vorherigen ist und die internationale Forschung etwas mehr in den Blick nimmt. Browning betont besonders die Konflikte innerhalb der Forschung, wie etwa den Institutionalismus im Rahmen des Eichmann-Prozesses (Arendt fiel auch Eichmann herein) oder den Streit in den 1980er Jahren, der letztlich sehr technisch blieb und erst in den 1990er Jahren durch Forschung auf der Mikroebene ergänzt wurde, die individuelle Täter- und Opfergeschichten auch lokal in den Blick nahm und dadurch einen wesentlichen Beitrag zur Erinnerungspolitik leistete.

Ulrike Jureit spricht in Kapitel 7, "Womit wir alle nicht fertig werden. Wandlungsprozesse im Gedenken an den Holocaust", über die Schwierigkeit des Erinnerungsbegriffs. Mithilfe soziologischer Erinnerungstheorien stellt sie die Frage, ob es so etwas wie eine Erinnerungskultur überhaupt geben kann, weil dies ein kollektives Gedächtnis voraussetze, das nicht existiere. Stattdessen plädiert sie für den Begriff der Vergegenwärtigung. Sie zeichnet zudem die Linien der Diskussion um die Erinnerungskultur und ihre wechselnden moralischen Imperative nach, etwa die zunehmende Sinnlosigkeit von Schlagworten wie "Nie wieder!", die mit dem Aussterben sowohl der Täter*innengeneration als auch ihrer Kinder keinen Bezug zu denen aufweist, die hier etwas erinnern sollen, das sie nicht erinnern können, und erkennt stattdessen neue moralische Imperative in der Vergegenwärtigungskultur unserer Zeit.

Abschnitt 3 kümmert sich um "Juristische Dimensionen".

Den Anfang macht Anette Weinke in Kapitel 8, "Von der (Vor-)Ermittlungsbehörde zur "neuen Täterforschung". Die Zentrale Stelle in Ludwigsburg", in der sie zuerst die Entstehungsgeschichte des Instituts nachzeichnet. In den frühen 1950er Jahren versuchte die BRD unter Adenauer, die Aufarbeitung zu beenden und die Deutschen als "Kriegs- und Gewaltherrschaftsopfer" mit allen anderen Opfern in einen Topf zu werfen. Während die Strafverfolgung keine Ressourcen erhielt, wurden großzügige Bundesmittel bereitgestellt, um NS-Tätern rechtlichen Beistand zu gewähren, und zahlreiche Amnesiegesetze erlassen. Die Einrichtung der Zentralstelle war demgegenüber ein Fortschritt, aber mit spezifisch deutschen Prärogativen verbunden. Die rechtliche Ausgestaltung der Verfolgung, besonders ihre starke Einengung auf klare "exzessive Morde", bedeutete von Beginn an eine geringe Zahl von Verurteilungen; erst das Demjanjuk-Urteil 2011 würde das, reichlich spät, ändern. Gleichzeitig aber ist Ludwigsburg für die Forschung eine unbezahlbare, wenngleich juristisch gefärbte, Quelle. Wie bei so vielem bleibt die Bilanz daher ambivalent.

Etwas theoretischer wird Hans-Christian Jasch in Kapitel 9, "NS-Verbrechen vor bundesdeutschen Gerichten. Zu Täterschaft und Täterbegriff". Er beginnt seine Darstellung mit der Rolle des Besatzungsrechts, nach dem die ersten Prozesse abliefen, das die deutschen Behörden aber hintertrieben und ablehnten. Für die deutschen Juristen bestand das zentrale Problem darin, dass sie rückwirkende Verurteilungen ebenso ablehnten wie einen Täterbegriff, der sich nicht ausschließlich auf konkret nachweisbare Mordakte bezog - was freilich die Verfolgung von Tätern beinahe verunmöglichte. Zudem wurde eine Reihe von Amnesiegesetzen verabschiedet, die durch Gesetze, die die Strafverfolgung de facto erschwerten (wie eines, das die Mitgliedschaft in NS-Organisationen aus den Registern löschte). Zudem verunmöglichte das Bestehen der deutschen Justiz darauf, nur konkret nachgewiesene "exzessive" Morde sühnen zu wollen, die Verfolgung. Erschwerend hinzu kam, dass sie die Überzeugung vertrat, dass bis auf wenige Haupttäter (die bequemerweise alle tot waren) niemand die Wahl hatte und somit wegen Mordes nicht belangt werden konnte. Entsprechend dürftig blieb der Täterbegriff definiert - und damit die Bilanz.

Abschnitt 4, "Historische Orte und Erinnerungspolitik", befasst sich mit den Orten, an denen das historische Wirken der Nazis besonders konzentriert auftrat, und wie sie für die Erinnerungspolitik genutzt werden.

Den Anfang macht Florian Dierl in Kapitel 10, "Gedenkstätte, Dokumentationszentren und Museen als Akteure der Vergangenheitsaufarbeitung", in dem er einerseits aufzeigt, wie an den Orten des Verbrechens Gedenkstätten entstanden (wenn sie nicht in einem großen Versuch des baulichen Vergessens direkt anderer Nutzung zugeführt wurden) und Museen versuchten, ihren Teil zur Bildung der Bevölkerung beizutragen. Dierl legt dabei besonderes Gewicht auf das Problem, den Spagat zwischen Erinnerungstourismus und genuinem Bildungsauftrag zu gewährleisten, denn die steigende Erinnerungskultur ab den 1980er/1990er Jahren entwickelte sich für die entsprechenden Orte von der Wahrnehmung des "Schandflecks" zu einem wichtigen touristischen Faktor.

Ein Beispiel dafür untersucht Alexander Schmidt in Kapitel 11, ""Nürnberg" - vom Stigma der besonders belasteten Stadt zum Imagefaktor Erinnerungskultur". Als Stadt der Reichsparteitage und Schauplatz der Nürnberger Prozesse sahen sich die Stadt und das Land Bayern gleich zweifach belastet und imagegeschädigt und versuchten in den 1950er Jahren, möglichst viel von den Hinterlassenschaften zu zerstören oder kommerziell umzuwidmen (Quelle etwa mietete Teile der ehemaligen NS-Kongresshalle als Lager). Erst in den 1970er Jahren wurde die Umwidmung des Zeppelinfelds zu einem Ort von anderen Veranstaltungen und so ein Bruch mit der Erinnerung entstand. Inzwischen ist die Erinnerung an beide Hinterlassenschaften ein wichtiger und stolz präsentierter Wirtschaftsfaktor, der soweit geht, mit über 80 Millionen Euro die Bausubstanz des Zeppelinfelds zu erhalten - obwohl Historiker*innen davor warnen, dass hier vor allem kitschiger Erinnerungstourismus und weniger Bildung betrieben werde.

Noch krasser sieht das für den von Sven Keller in Kapitel 12, "Er bleibt - aber wie? Der Obersalzberg als Hitler-Ort", Obersalzberg aus. Bereits in den späten 1940er Jahren war Hitlers Ferienort ein attraktives Ausflugsziel, vor allem für die Amerikaner, die hier quasi symbolisch Hitler noch einmal töteten, aber auch zunehmend für die Deutschen, die mit einem kitschigen und nahtlos an NS-Propaganda anknüpfendem Hitler-Kitsch versorgt wurden. In den 1960er Jahren nahm Kritik daran zu, aber die örtliche CSU versuchte, die Entpolitisierung des Obersalzbergs und den Führer-und-Eva-Kitsch weiter als Wirtschaftsfaktor zu erhalten, was auch sehr gut gelang.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen